本网讯(记者 陈韵)7月8日至22日,计算机工程学院/大数据学院“e”兴领航实践团赴清远连南瑶族自治县耘曦生态种植基地开展“数字赋能共富路,科技振兴青春行”主题“百千万工程”实践活动,经过为期两周的数字生态农业实践活动,本次实践活动顺利落下帷幕。

科技探农脉,实践出真知

继前两年暑期的调研与走访,“e”兴领航实践团今夏再次启程,深入清远连南耘曦生态种植基地,开展数字农业主题实践。抵达基地后,团队立即开展实地调研,全面了解农田规划、作物种植、传统耕作与数字技术应用情况,切身感受到种植标准化、数字农场等对农业效率和可持续发展的促进作用。

实践团成员在地里摘瓜(章俊楷 摄)

调研中,实践团与基地负责人吴文旭先生进行了座谈交流。吴文旭先生介绍了基地发展情况,并指出灌溉管理仍依赖经验,存在用水浪费与效率低等问题。结合专业背景,实践团迅速开展土壤与气候等因素分析,着手设计智慧灌溉初步方案。同时,成员积极投身育苗、采摘、分拣等环节,深入农业一线,近距离接触农作物的生长全过程,在劳作中感悟科技价值,在实践中坚定投身乡村振兴的信念。

座谈交流(徐熠婷 摄)

AI赋能灌溉控制,智慧农业开新局

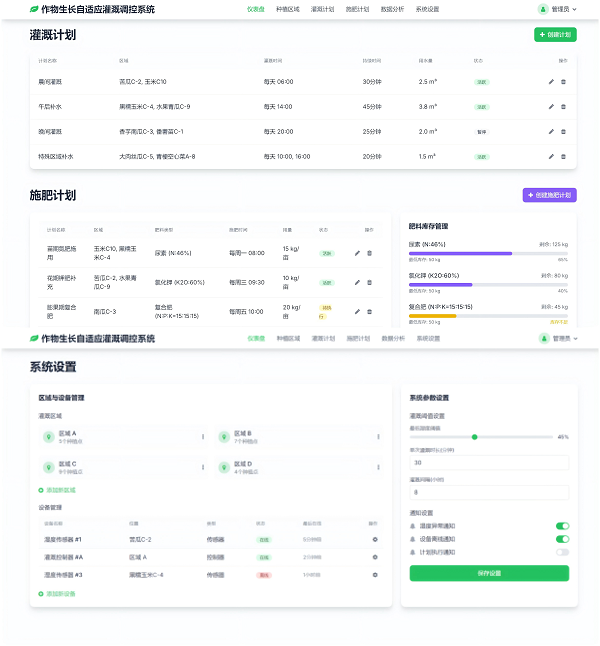

针对基地灌溉管理中存在的“经验灌溉”弊端,实践团结合专业背景,深入开展系统性调研与设计,探索“AI+农业”自适应灌溉调控系统的构建路径。成员们分工协作,系统分析基地土壤结构、作物生长周期与气象变化等关键因素,开展多轮方案打磨与模型测试,初步完成系统框架设计与核心功能实现。

系统通过传感器实时采集土壤湿度、温度和气象数据,结合历史用水信息,精准刻画不同区域的环境特征,支持按需灌溉与多时段计划管控,覆盖晨间灌溉、午后补水等多种应用场景。系统还围绕作物生长周期制定施肥方案,适配不同肥料类型,并通过AI算法智能推荐养分配比,如玉米苗期增氮配磷钾、苦瓜花期提钾补磷等,实现“因时因需”精准调控。

此外,系统以图表方式可视化呈现用水趋势、土壤湿度分布等关键数据,辅助农业管理者做出科学决策,力求推动灌溉管理由“经验判断”向“数据驱动”转变。目前,该系统已完成框架设计与关键功能实现,方案获得基地负责人吴文旭先生充分认可,计划未来择机在基地试点应用,该实践成果不仅为推动农业智能化升级提供可行方案与技术支撑,也为农业智慧化转型探索出一条可推广的科技路径。

智能灌溉系统(丁美玉 提供)

生态直播连城乡,共促乡村新经济

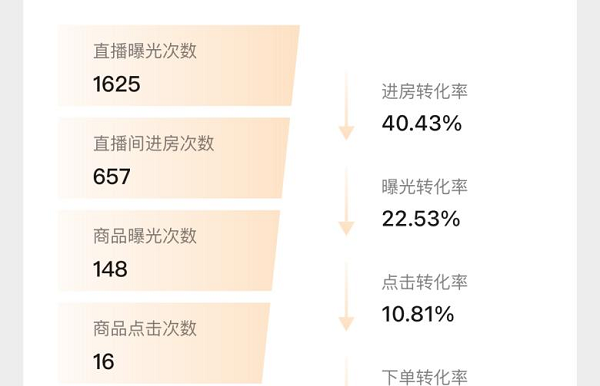

为拓宽基地农产品销售渠道,实践团策划并实施了为期6天的助农直播活动。他们融合“农残检测+鲜果试吃”等方式,展现基地农产品绿色、健康的品质。同时,结合连南本地特色,在直播中融入瑶族传统服饰、民俗歌舞等文化元素,有效提升农产品的文化附加值与市场认同感。

实践团成员直播宣传农作物(郭依纯 摄)

直播累计吸引超4000人次观看,同时,直播活动让更多消费者了解并认可耘曦基地的生态农产品,为农户销售搭建起全新桥梁,也为乡村振兴注入了新动能。实践团以此探索出一条“文化+农产+直播”的可复制经验路径,为其他地区开展助农电商活动提供了宝贵借鉴。

直播数据(曹耀 提供)

青春在田野闪光,使命在实践中升华

本次“三下乡”社会实践活动,对“e”兴领航实践团而言不仅是一次锤炼本领的机会,而且更是一段成长的旅程。队员们在深入了解乡村发展现状与需求的过程中,切实增强了投身乡村建设的责任感与使命感。

未来,实践团将以此次调研与系统构建成果为基础,继续优化农业智能化解决方案,推动其在更多区域落地应用。同时,深化与当地农业企业、农户的交流合作,推动先进技术与理念进村入户,为乡村振兴注入源源不断的科技力量。实践团用青春之力绘就科技助农、智慧兴农的新篇章,用实际行动践行强农兴农的时代使命,在希望的田野上续写新时代青年的奋斗答卷。

文字录入:李浩亮 计算机工程学院/大数据学院;编辑:赵程远